“Dunia yang berlari” (runaway world). Ini adalah istilah padat untuk melukiskan dunia hari ini sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Giddens. Dalam dunia “yang berlari”, seolah tak ada jeda dan perubahan menjadi gejala. Tak ada yang beringsut semuanya harus berlari cepat.

Seumpama “juggernaut” (panser raksasa), perubahan itu demikian cepat. Seolah tak menyisakan ruang untuk sekadar merenung dan melakukan refleksi. Pikiran manusia dipaksa melompat dari notifikasi satu ke notifikasi yang lain. Beralih dari satu trend yang satu untuk menyongsong trend berikutnya.

Dan. Media sosial kita (IG, X, Tic Toc ataupun media lainnya) mempertegas itu semua. Dalam keserbacepatan yang menyerbu, kemampuan jempol kita menjadi terampil bahkan terlatih. Begitupun hasrat manusianya.

Dengan teknologi digital yang semakin canggih, gawai telah menjadi seumpama tongkat Musa yang bisa menghadirkan banyak hal bahkan yang paling musykil sekalipun. Menghadirkan pizza. Tukang pijat, obat kuat, pelangsing tubuh atau barang dari toko daring dalam hitungan menit.

Sungguh. Ponsel pintar telah menjadi eksistensi kapasitas pikiran kita hari ini. Pada ponsel pintar yang kita punya, bukan hanya tersimpan data tubuh, berupa frekuensi detak jantung, kalkulasi kalori, durasi tidur, jumlah langkah, melainkan juga data pikiran; rencana kerja, isi perasaan, opini, kecenderungan, bahkan percakapan intim. Tragisnya, semua data pikiran itu mengganti memori dan penalaran. Kita tidak lagi berpikir, hanya berreaksi.

Homo digitalis, inilah kita hari ini. Ia bukan sekadar pengguna gawai, tapi senyatanya sosok yang bereksistensi bahkan berekspresi lewat gawai. Homo digitalis bukan lagi suatu “I think” sebagaimana dipikirkan Descartes, melainkan “I browse”.

Eksistensi homo digitalis tidak ditentukan oleh kapasitas berpikir dan perenungan yang mendalam, tapi didasarkan pada tindakan uploading, chatting, posting dan tentu saja selfie. Dengan ini, gawai telah menjadi cara yang paling bernilai dan otentik untuk memandang diri, orang lain dan dunia.

Pada “dunia yang berlari” dengan informasi yang begitu cepat menghampiri dan tidak adanya kesempatan untuk merenung, ada sesuatu yang pelan-pelan kita lupakan, yaitu kemampuan untuk duduk dengan tenang. Menghadapi segala hal tanpa tergesa. Memahami segala sesuatu dengan penuh kesadaran.

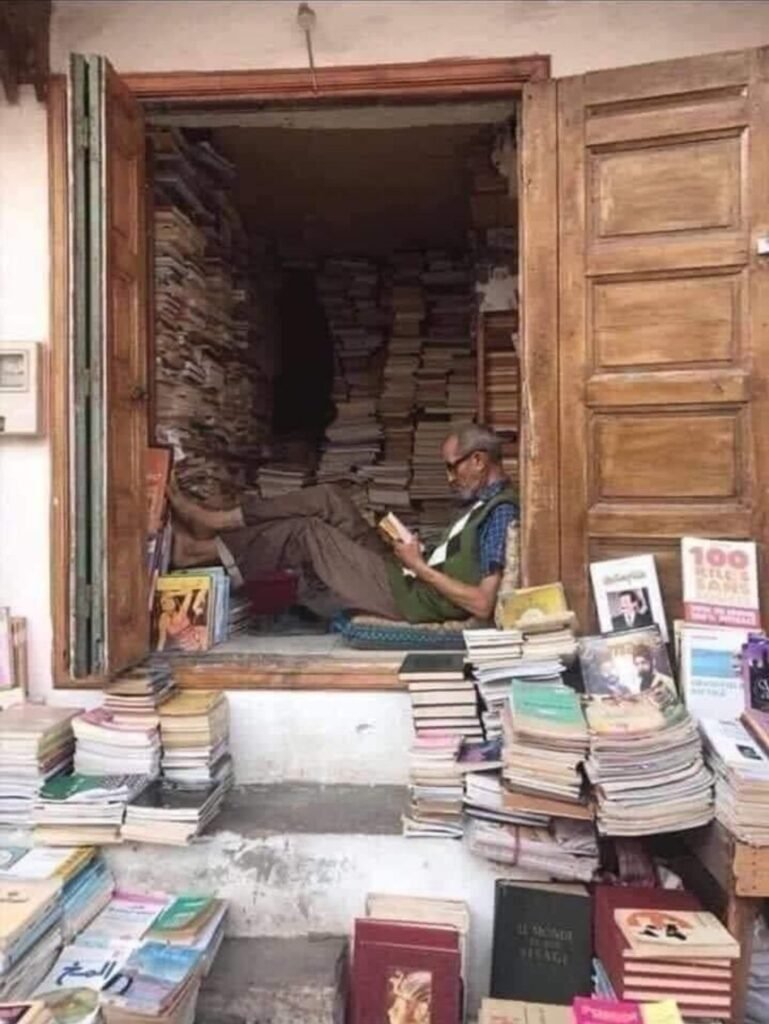

Kita memang tak sanggup melawan pada arus besar dengan aliran cepat, bahkan sangat cepat. Sesekali, bacalah buku. Membaca mungkin bisa disebut sebagai perlawanan terhadap dunia yang menuntut untuk selalu cepat. Selalu sibuk, selalu tergesa.

Membaca seumpama menasehati kita untuk melambat sejenak. Seumpama rem ia mengajarkan kita untuk berpikir ketika segalanya menuntut reaksi.

Kata sebuah notifikasi, “buku adalah satu dari sedikit ruang yang tersisa dimana pikiran masih bisa bernapas. Ia memberi jeda bagi kesadaran, menghadirkan keheningan yang tidak mencekam, tetapi menyembuhkan”.

Tabik. []