Hari kemerdekaan, hari raya, hari ulang tahun. Adalah hari-hari yang dirancang untuk meriah. Tapi Hari Buku? Ia datang seperti hujan yang jatuh diam-diam. Tanpa gemuruh, tanpa kilatan petir. Ia menyapa seperti bisikan. Tenang, lambat, tapi tak bisa diabaikan.

Buku, sebagaimana pernah dikatakan seorang penulis essai asal Amerika, adalah “sejenis kapal ruang angkasa. Semacam mesin waktu. Semacam teman. Semacam penasihat, dan semacam penyampai mimpi.” Dan pada hari ini, kita diminta untuk mengingat, bahwa dari berjuta tahun manusia berbicara, hanya sedikit kata dan kalimat yang bertahan. Yang tersisa tinggal yang ditulis.

Barangkali inilah alasan kenapa Milan Kundera menyebut menulis sebagai “perjuangan melawan lupa.” Karena apa yang kita baca hari ini, adalah sisa-sisa perlawanan dari orang-orang yang menampik untuk dilupakan.

Goethe pernah berkata, “Whoever has lost the capacity to wonder has also lost the capacity to write books” (Siapa yang tak lagi mampu merasa takjub, biasanya juga tak lagi mampu menulis buku”). Maka Hari Buku bukan hanya tentang industri penerbitan atau bukuyang berjejer di perpustakaan. Ia tentang keajaiban yang masih mungkin terjadi ketika seorang manusia memilih duduk dan membuka halaman demi halaman, yang dari halaman itu muncul dan terbukanya pengertian, pemahaman, dan dunia.

Saya kira, di sebuah bernama Konoha yang gampang sekali lupa, buku adalah sejenis perlawanan paling sunyi terhadap pelupaan massal. Di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat, dan sering kali dangkal, buku menawarkan kedalaman. Di tengah logika instan dan budaya video klip, buku menuntut kesabaran. Dalam dunia yang gemar berteriak, buku adalah ruang di mana manusia diajak mendengar.

Dan seperti yang ditulis Italo Calvino, seorang penulis dan jurnalis asal Italia yang sangat berpengaruh dalam sastra abad ke-20, bahwa “Books are not made to be believed, but to be subjected to inquiry. When we consider a book, we mustn’t ask what it says but what it means.”(Buku itu bukan untuk langsung dipercaya, tapi untuk dipertanyakan. Saat kita membaca sebuah buku, yang penting bukan sekadar apa yang tertulis di dalamnya, tapi apa makna yang dikandungnya). Maka membaca adalah kerja eksistensial, tentang menjadi manusia yang sanggup bertanya. Dan bertahan dalam pertanyaan.

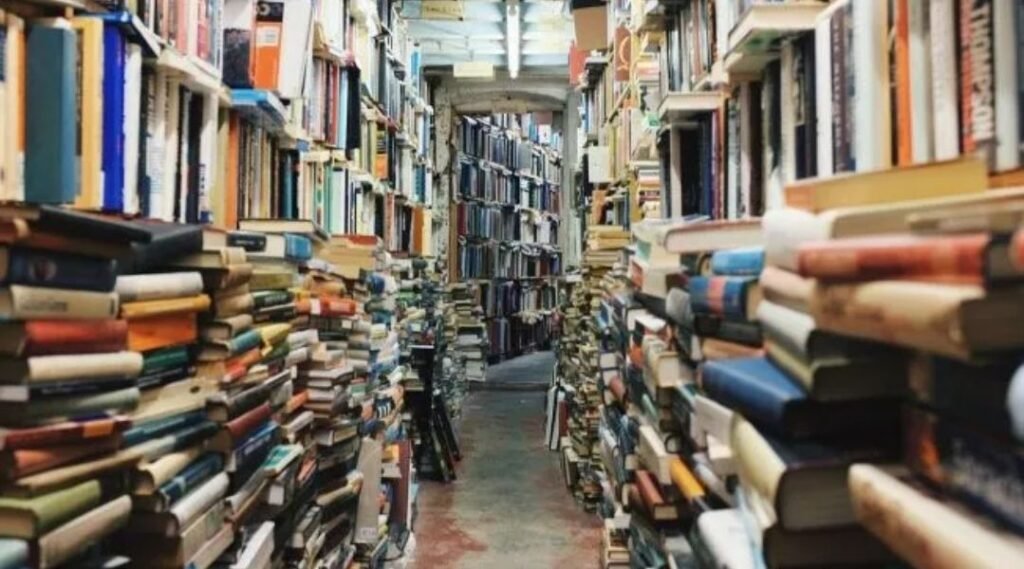

Saya temukan sebuah kutipan dari Jorge Luis Borges, seorang buta yang membaca dunia: “I have always imagined that Paradise will be a kind of library.” Mungkin karena di sanalah, segala yang telah dilupakan oleh dunia tetap hidup. Mungkin karena di sanalah, waktu tidak benar-benar habis. Sebab buku, sejatinya, bukan benda. Ia adalah waktu yang dikurung dalam huruf-huruf.

Hari Buku mengajak kita untuk kembali menelusuri waktu yang terlipat dalam halaman demi halaman. Ia bukan hanya hari peringatan, tetapi ajakan yang diam-diam revolusioner: untuk kembali menjadi manusia yang membaca. Bukan sekadar konsumen informasi, melainkan pencari makna.

Dan mungkin yang paling penting. Hari Buku mengingatkan kita bahwa menulis, membaca, dan berpikir adalah tiga bentuk keberanian. Berani menghadapi diri sendiri. Berani menghadapi masa lalu. Dan berani berharap pada masa depan.

Di negeri yang kadang terlalu tergesa menjadi modern tapi belum selesai membaca sejarahnya sendiri, Hari Buku seharusnya menjadi hari kontemplasi nasional.

Karena siapa tahu, peradaban tidak tumbuh dari karnaval. Ia tumbuh dari sebuah kamar kecil, dari seorang anak yang diam-diam membaca. Dari buku yang ia peluk ketika dunia di luar terlalu gaduh untuk dimengerti. Allahu a’lam.

Tabik.[]