Dalam perjalanan panjang sejarah filsafat, kita kerap menganggap “kebenaran” sebagai sesuatu yang suci, netral, dan berdiri di atas segala bentuk kepentingan manusia. Ia ibarat mercusuar di tengah samudera kebingungan, memancarkan cahaya yang dapat memandu kita kembali pada makna yang hakiki.

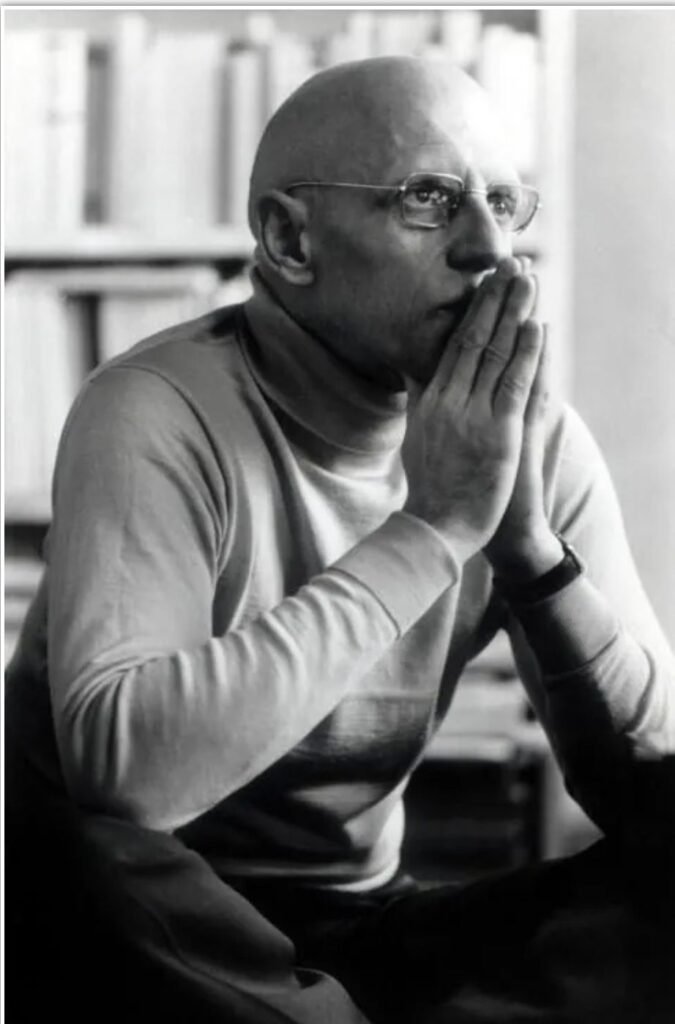

Michel Foucault dengan sistem filsafatnya, datang bukan untuk merusak mercusuar itu, melainkan untuk menunjukkan bahwa mungkin, hanya mungkin, cahaya itu berasal dari lentera yang digenggam oleh tangan-tangan kekuasaan. Ia menantang kita untuk berhenti mengagumi cahaya, dan mulai mempertanyakan siapa yang menyalakan apinya.

Bagi Foucault, pengetahuan bukan sekadar akumulasi fakta-fakta objektif, atau hasil dari rasionalitas manusia yang murni. Pengetahuan adalah konstruksi historis yang terbentuk melalui jejaring diskursus dan relasi kuasa yang kompleks. Ia tidak berdiri sendiri; ia tidak netral.

Setiap bentuk pengetahuan selalu memiliki latar belakang, konteks, dan logika kuasa yang menyertainya. Maka kebenaran pun, dalam pandangan Foucault, bukan sesuatu yang mutlak, melainkan lahir dari permainan strategis antara berbagai kekuatan sosial, politik, dan institusional.

Renungkanlah, betapa sejak kita kecil, sekolah telah mengajarkan kita cara berpikir tertentu, cara berbicara, bahkan cara duduk yang dianggap “benar.” Rumah sakit mengklasifikasikan siapa yang sehat dan siapa yang sakit. Penjara memisahkan mana yang normal dan mana yang menyimpang. Semua ini bukan hanya bentuk kontrol fisik, tetapi juga produksi pengetahuan.

Foucault menyebutnya sebagai regimes of truth (rezim kebenaran) yakni sistem-sistem yang menentukan apa yang boleh dikatakan, siapa yang boleh bicara, dan bagaimana sesuatu dianggap benar. Dalam diam, kita telah tunduk pada norma-norma yang tidak kita ciptakan sendiri, tetapi kita warisi, kita hidupi, dan bahkan kita jaga.

Kita mungkin merasa bahwa kita hidup dalam zaman yang rasional, bahwa sains dan ilmu pengetahuan adalah kemenangan akal atas mitos. Namun Foucault memutar arah pandang kita: bagaimana jika apa yang kita sebut sebagai ilmu hanyalah versi dominan dari sebuah narasi yang berhasil membungkam bentuk-bentuk pengetahuan lainnya?

Pengetahuan lokal, pengalaman mistis, intuisi batin, atau bahkan diam sebagai cara mengetahui, semuanya terpinggirkan karena tidak sesuai dengan logika modernitas yang menghargai bukti, sistem, dan kuantifikasi. Dan ketika satu bentuk pengetahuan menjadi dominan, ia tidak hanya menetapkan kebenaran, ia juga menetapkan siapa yang bodoh, siapa yang sakit, siapa yang menyimpang.

Lalu Foucault mengajak kita menundukkan kepala dan bertanya lebih dalam: kepada siapa kebenaran ini berpihak? Siapa yang mendapat manfaat dari sistem pengetahuan yang ada? Dan siapa yang dikorbankan agar kebenaran ini tetap berdiri tegak?

Senyatanya, Foucault tidak memberi kita jalan keluar yang nyaman. Tidak ada harapan akan kebenaran mutlak di ujung jalan. Tetapi justru dalam ketidakpastian inilah kita diajak untuk berjaga, untuk tidak cepat percaya, untuk tidak larut dalam hegemoni pengetahuan yang tampak begitu alami, begitu masuk akal. Ia mengajak kita untuk terus menggali arkeologi dari apa yang kita yakini, untuk menggugat genealogi dari setiap konsep yang kita anggap mapan.

Saya kira, Foucault bukan nihilistik. Ia tidak mengatakan bahwa kebenaran tidak ada, atau bahwa semua sama. Tetapi ia menempatkan tanggung jawab kebenaran kembali ke tangan kita sendiri, agar kita tak hanya menjadi pewaris wacana, tapi juga penafsir yang sadar akan konteks dan kekuasaan yang melingkupinya.

Dalam dunia yang dipenuhi oleh informasi, data, dan narasi yang saling bertarung, pesan Foucault terasa semakin relevan: kebenaran bukanlah sesuatu yang tinggal kita ambil, melainkan sesuatu yang terus kita bangun, kita pertanyakan, dan kita perjuangkan. Maka diam-diam, filsafatnya mengajarkan satu kebajikan yang paling mendasar—kerendahan hati untuk tidak mengklaim kebenaran sebagai milik mutlak, dan keberanian untuk selalu bertanya: “Dari mana kebenaran ini berasal, dan untuk siapa ia bekerja?” Allahu a’lam.[]