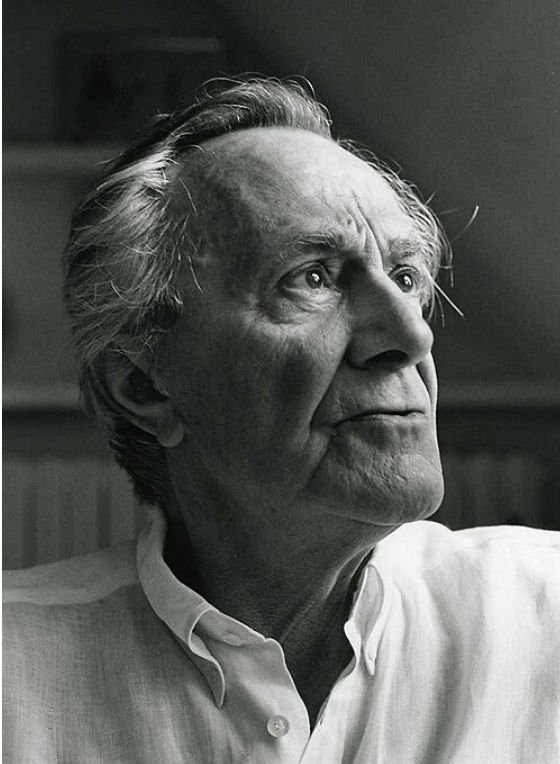

Dalam kebisuan perpustakaan filsafat kontemporer, suara Jean-François Lyotard terdengar seperti gema yang tak ingin memberi jawaban, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru atas segala sesuatu yang dahulu kita yakini sebagai pasti. Ia bukan pemberontak dalam arti klasik, tetapi lebih sebagai penyair dalam dunia pengetahuan, yang mengajak kita merenung, menimbang, dan berhenti sejenak untuk mempertanyakan fondasi-fondasi pikiran yang kita warisi dari zaman Pencerahan.

Lyotard hidup dalam dunia yang telah jenuh oleh narasi besar, ide-ide megah yang seakan mampu menjelaskan segalanya: sains yang menjanjikan kemajuan, agama yang menjanjikan keselamatan, dan ideologi yang menjanjikan revolusi. Namun, ia menyadari, pada akhir abad ke-20, janji-janji itu telah banyak yang gagal ditepati. Perang Dunia, genosida, kolonialisme, dan krisis kemanusiaan justru lahir dari keyakinan buta terhadap narasi-narasi agung tersebut. Maka dengan penuh kehati-hatian, Lyotard berkata: “Saatnya kita meragukan cerita besar.”

Dalam karyanya yang monumental The Postmodern Condition, ia menyatakan bahwa zaman kita bukan lagi zaman kepercayaan terhadap metanarasi, tetapi zaman ketidakpercayaan. Di sinilah letak kekuatan kontemplatif pemikiran Lyotard: ia tidak memaksakan kebenaran baru, tetapi membuka ruang bagi keragaman kebenaran. Ia mengajak kita menerima kenyataan bahwa dunia ini bukan satu bangunan besar dengan fondasi tunggal, melainkan seperti kota tua yang dibangun oleh banyak tangan, banyak cerita, dan banyak bahasa. Di kota itu, tak satu pun cerita bisa mengklaim sebagai pusat.

Di titik inilah Lyotard menghidupkan kembali pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang permainan bahasa. Ia menyadarkan kita bahwa bahasa tidak pernah netral; bahwa setiap percakapan, klaim, atau narasi, selalu lahir dari seperangkat aturan yang disebut “language games.” Sains memiliki permainannya sendiri, begitu pula dengan puisi, teologi, hukum, atau bahkan seni jalanan. Dan malapetaka terjadi ketika satu permainan bahasa memaksakan aturannya ke permainan lain—seperti ketika logika rasional mencoba menundukkan puisi, atau ketika agama mencoba memonopoli kebenaran.

Lebih jauh lagi, Lyotard berbicara tentang sublime, pengalaman akan sesuatu yang tak terkatakan. Ia menyadarkan kita bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang tak bisa dilukiskan dengan kata, tak bisa dijelaskan dengan rumus, dan tak bisa diwakili oleh gambar. Sublime bukan sekadar indah atau agung, melainkan sesuatu yang memecah batas antara yang mungkin dan yang mustahil. Ia hadir ketika manusia berdiri di hadapan kesunyian, kehilangan kata-kata, dan merasa kecil di hadapan misteri semesta.

Namun, Lyotard tidak berhenti pada estetika. Dalam The Differend, ia mengajak kita merenungi bahaya ketidakadilan dalam bahasa. Ia memperkenalkan istilah “differend”, yaitu situasi di mana dua pihak bertikai, tetapi tidak memiliki bahasa bersama untuk menyelesaikan konflik secara adil. Bayangkan seorang korban kekerasan yang tak mampu menyuarakan penderitaannya karena hukum hanya menerima bukti-bukti rasional. Dalam kondisi ini, keheningan bukanlah pilihan, tetapi paksaan. Maka bagi Lyotard, tugas etika bukanlah menyelesaikan konflik, melainkan menjaga agar suara-suara yang lemah tetap terdengar, agar luka-luka yang tak tampak tetap dikenali.

Pemikiran Lyotard adalah cermin yang mengajak kita melihat dunia secara lebih arif. Ia tidak menawarkan utopia baru, tetapi mengingatkan bahwa dunia ini terlalu kompleks untuk disederhanakan. Bahwa dalam dunia pascamodern, kita harus belajar hidup dengan pluralitas, dengan ketidakpastian, dan dengan kerendahan hati epistemik.

Di tengah kegaduhan zaman yang terus ingin menyatukan segalanya, Lyotard mengajarkan nilai dari keragaman. Ia mengajak kita menghargai bahwa tidak semua harus masuk dalam satu sistem, bahwa ada nilai dalam perbedaan, dalam suara minor, dalam cerita-cerita kecil yang sering luput dari sejarah.

Merenungi Lyotard adalah merenungi luka-luka modernitas, tetapi juga merayakan keberagaman sebagai anugerah. Ia mengajarkan kita untuk tidak lagi mencari satu jalan tunggal menuju kebenaran, melainkan membuka diri pada berbagai kemungkinan, dan menapaki lorong-lorong sunyi filsafat dengan kesadaran bahwa setiap suara, sekecil apa pun, pantas untuk didengar.