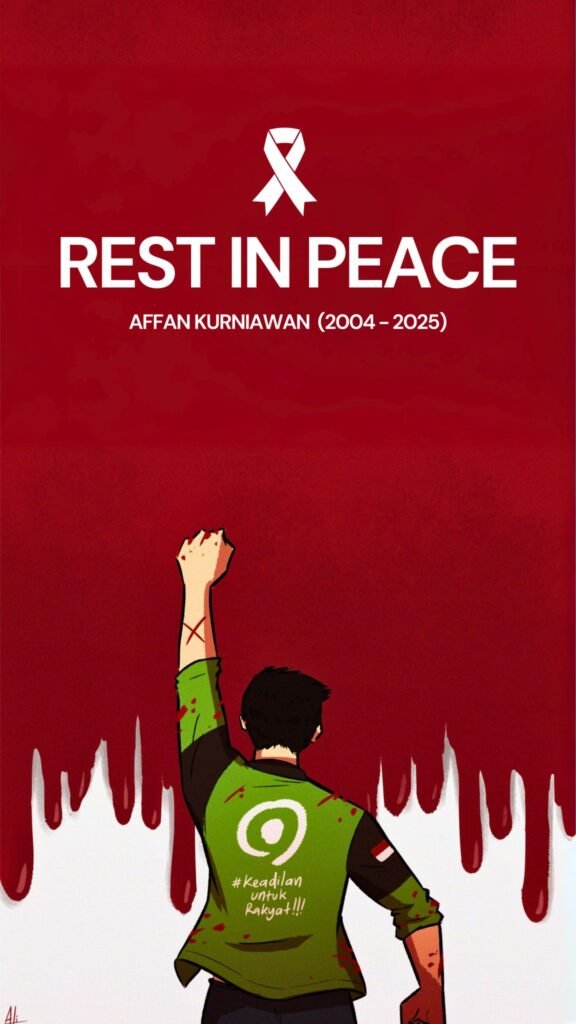

Hingga tulisan ini selesai dibuat, saya masih belum percaya bahwa Affan Kurniawan, seorang driver ojol harus meregang nyawa di bawah roda kendaraan baja milik negara. Mungkin ia berada di waktu yang keliru dan tempat yang tak tepat, tapi kematiannya yang tragis meninggalkan jejak luka, kecewa bahkan amarah bagi siapapun yang memiliki kewarasan.

Affan Kurniawan. Ia hanyalah warga biasa, dengan mimpi yang barangkali sederhana: hidup layak, masa depan yang bisa digapai dengan kerja keras, dan kesempatan merasakan hari esok yang lebih baik. Namun semua itu terhenti secara tragis, seakan memberi tanda bahwa di negeri ini, bahkan mimpi yang sederhana pun bisa hancur ketika berbenturan dengan kekuasaan yang kehilangan wajah kemanusiaannya.

Tapi kita tahu, setiap peristiwa selalu berbicara lebih dari yang tampak. Kematian Affan tidak hanya kisah tentang satu individu, melainkan teks yang membuka tabir bagaimana negara memandang rakyatnya. Dalam tragedi ini terlihat, negara tidak lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman. Tubuh Affan yang remuk seakan menjadi alegori dari tubuh sosial bangsa yang dipaksa tunduk, dilukai, dan dicap sebagai musuh ketika bersuara beda. Ia menjadi semacam tanda getir yang memperlihatkan bahwa legitimasi tidak lagi berakar pada pengakuan rakyat, melainkan dipertahankan dengan kekerasan yang brutal dan telanjang.

Rapuhnya Kekuasaan

Di suatu tempat yang jauh, di Jerman sana, seorang filsuf Hannah Arendt konon pernah menegaskan, bahwa kekerasan adalah tanda rapuhnya kekuasaan. Di saat penguasa kehilangan legitimasi, mereka menggantinya dengan represi. Dan, apa yang kita saksikan di jalanan Jakarta kemarin bukanlah wibawa negara, melainkan tontonan bahkan pameran kekerasan yang justru memperlihatkan kerapuhan.

Polisi yang berlindung di balik rantis, atau berdiri dengan tameng, atau menyemprotkan gas air mata, atau berdiri gagah dengan pentungan di tangan, bukan hanya sedang “mengamankan situasi,” senyatanya sedang mempertontonkan sebuah pedagogi gelap, mendidik rakyat dengan rasa takut, menanamkan disiplin tubuh, dan mengukuhkan ancaman bahwa melawan berarti siap dihantarkan pada kematian.

Namun sejarah selalu memberi kita ruang tafsir lain. Michel Foucault misalnya, mengingatkan, tubuh memang bisa dibentuk oleh kekuasaan, tetapi tubuh juga bisa menjadi titik perlawanan. Seorang pemikir lain bahkan lebih jauh menyatakan bahwa pada titik tertentu, kekerasan penguasa justru bisa membangkitkan keberanian yang tertindas.

Maka bagi saya, Affan tidak hanya korban, ia juga tanda: tanda bahwa dalam tubuh yang digilas, dihancurkan, benih perlawanan justru sedang disemai. Tragedinya menjadi semacam “momen liminal”, sebuah ambang yang memisahkan ketakutan dari keberanian. Ia memperlihatkan bagaimana setiap tindakan represif selalu berisiko melahirkan resistensi berikutnya yang kadang tak bisa dikendalikan.

“Pilih-Kasih”

Saya tiba-tiba diingatkan oleh ironi sejarah. Seorang Gandhi yang berhasil dengan “ahimsa” nya karena kolonial Inggris masih menyisakan standar moral tertentu. Namun barangkali di negeri ini, standar itu seakan kian tipis dan terus terkikis. Aparat tidak lagi dilatih untuk membela warga, melainkan menjadi penjaga penguasa. Perlawanan damai pun bisa berakhir menjadi genangan darah, karena “belas-kasih” telah digantikan oleh tindakan “pilih-kasih” atas nama logika represif.

Jurang moral antara rakyat dan penguasa pun kian melebar, sehingga ruang dialog kian hilang. Pertanyaan pun lahir: bagaimana mungkin membangun percakapan ketika bahasa moral yang digunakan sudah berbeda, ketika penguasa hanya mendengar bahasa kekuasaan, sementara rakyat hanya bisa menangis dalam bahasa luka?

Namun, bagi siapapun yang memiliki kewarasan, kasus Affan tak boleh berhenti menjadi keputusasaan. Justru dalam tragedi, kita diajak membaca ulang tanda-tanda zaman. Dari Affan, kita belajar bahwa kekuasaan yang mempertahankan diri dengan kekerasan sejatinya sedang merapuh. Ketakutan tidak pernah melahirkan loyalitas. Rakyat mungkin bisa dipaksa diam, tetapi diam itu selalu menyimpan bara. Dan dari bara itulah, perlawanan akan lahir, entah dalam bentuk teriakan di jalanan, tulisan yang menggugah, atau keberanian yang perlahan menggerogoti tirani.

Moral Spiritual

Tak hanya sampai di sini, saya kira. Renungan kita harus menembus batas politik dan menyentuh wilayah moral-spiritual. Tragedi Affan memanggil nurani kita untuk tegas menampik normalisasi kekerasan. Bahwa negara, tanpa keadilan, hanyalah mesin ancaman. Bahwa rakyat, tanpa kesadaran, hanya akan menjadi massa yang kehilangan arah. Maka tugas bagi mereka yang masih waras adalah menjaga nurani tetap hidup, agar luka Affan tidak berakhir sebagai angka statistik, melainkan sebagai panggilan untuk merawat martabat kemanusiaan. In optima forma!

Sebab, setiap darah yang tumpah adalah amanah sejarah. Dan setiap korban yang jatuh, termasuk Affan, adalah tanda bahwa kita sedang diuji: apakah kita akan memilih jalan apatis, ataukah kita berani menyalakan kembali suara kemanusiaan?

Pada akhirnya, kematian Affan Setiawan adalah sebuah doa yang tak terucapkan. Doa agar kekerasan tidak lagi dijadikan bahasa kekuasaan. Doa agar aparat belajar kembali pada hakikatnya sebagai pelindung, bukan predator. Doa agar negara berani menafsir ulang dirinya, dari mesin kekerasan menjadi rumah kemanusiaan. Dan doa itu hanya akan hidup bila kita, sebagai masyarakat, memilih untuk menolak lupa, menolak bungkam, dan terus menafsirkan kematian Affan sebagai panggilan untuk keadilan. Allahu a’lam.[]