Sejak manusia pertama kali menatap langit malam dan bertanya-tanya dari mana datangnya bintang, pertanyaan besar tentang asal-usul pengetahuan tak pernah berhenti menghantui. Apakah pengetahuan itu sudah dibekalkan sejak lahir, seperti cahaya yang menyala di dalam jiwa? Ataukah ia hadir perlahan, sedikit demi sedikit, melalui pengalaman, seperti air hujan yang jatuh ke tanah kosong?

Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya menentukan cara kita memahami diri sendiri. Jika pengetahuan adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, maka manusia hanyalah makhluk yang membuka kotak yang sudah penuh isi. Tetapi jika pengetahuan lahir melalui pengalaman, maka manusia adalah pengembara yang menulis buku kehidupannya sendiri, kalimat demi kalimat, tanpa naskah awal yang siap pakai.

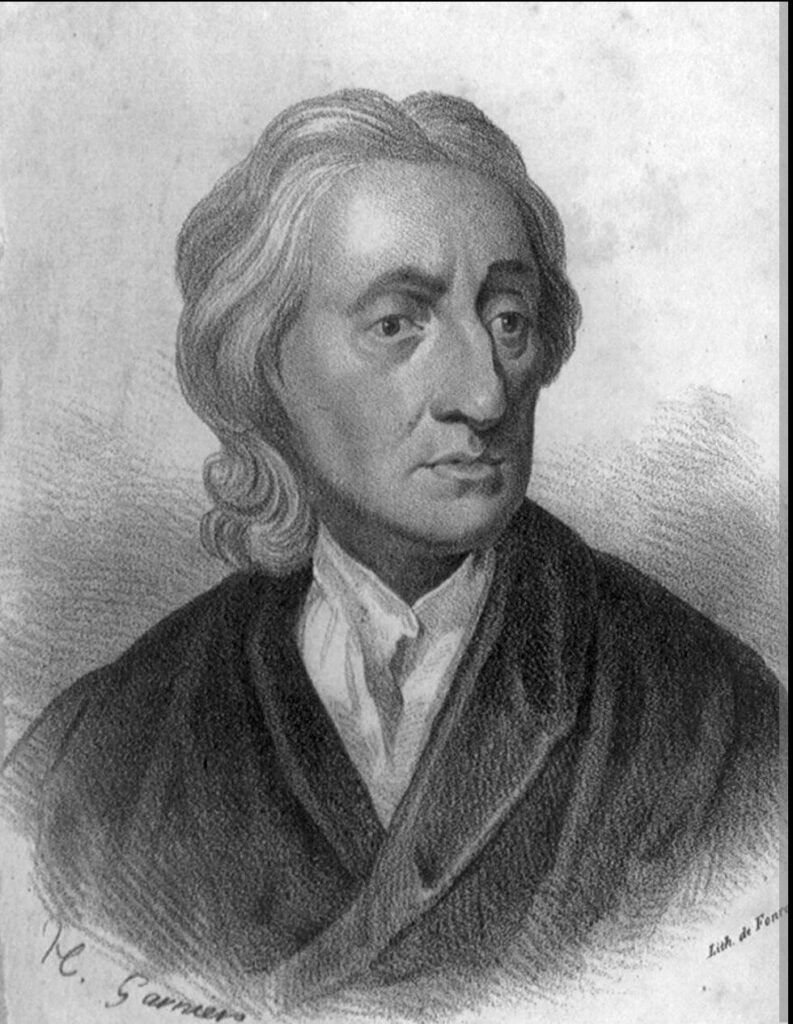

Tabula Rasa

John Locke, filsuf Inggris abad ke-17, menawarkan jawaban yang radikal untuk zamannya. Dalam bukunya yang terkenal An Essay Concerning Human Understanding (1690), Locke menulis: “Let us suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas. How comes it to be furnished? … To this I answer, in one word, from experience.” (Pikirkanlah pikiran manusia sebagai kertas putih, tanpa tulisan, tanpa gagasan. Bagaimana kertas itu kemudian terisi? Jawabannya, hanya dengan satu kata: pengalaman).

Bagi Locke, pikiran manusia pada saat lahir adalah “tabula rasa”, selembar kertas kosong. Tidak ada tulisan yang sudah tersedia, tidak ada gagasan bawaan yang melekat. Dunia adalah pena, indra adalah tinta. Setiap warna, suara, aroma, dan rasa adalah goresan pertama di atas lembaran kosong itu. Seorang bayi yang melihat cahaya pertama kali, ia sedang menulis pengalaman dan catatan awal tentang realitas. Seorang anak yang menyentuh api untuk pertama kalinya sedang menorehkan pelajaran pertama yang tak terlupakan.

Locke kemudian membedakan dua sumber pengalaman yang mengisi tabula rasa itu, yaitu “sensation” dan “reflection”. Sensation adalah pintu luar, semua yang ditangkap indra, cahaya, bunyi, tekstur, aroma, rasa. Reflection adalah pintu dalam, kesadaran ketika pikiran memperhatikan dirinya sendiri: meragukan, menghendaki, menimbang, mengingat. Dari dua jalur ini lahir ide-ide sederhana, yang kemudian dirajut oleh akal menjadi gagasan kompleks.

Kritik terhadap Rasionalisme

Dengan gagasan ini, Locke menantang gelombang besar rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz, dan Baruch Spinoza. Para rasionalis ini percaya bahwa ada “ide bawaan” (innate ideas): gagasan universal yang sudah tertanam sejak lahir, misalnya ide tentang Tuhan, prinsip logika, atau moralitas dasar.

Locke membantah dengan keras, dan ia menulis: “No proposition can be said to be in the mind which it never yet knew, which it was never yet conscious of” (Tidak ada proposisi yang dapat dikatakan ada dalam pikiran apabila pikiran itu sendiri tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah menyadarinya).

Dalam keyakinan Locke, jika ide bawaan memang ada, maka semua manusia seharusnya langsung mengenal Tuhan atau prinsip moral sejak lahir. Kenyataannya tidak demikian. Seorang bayi tidak mengenal konsep keadilan, apalagi Tuhan. Pengetahuan itu datang hanya setelah pengalaman, pembelajaran, dan interaksi dengan dunia. Maka, bagi Locke, akal tanpa pengalaman hanyalah ruang kosong!

Konteks Sejarah

Penting untuk melihat pandangan Locke dalam konteks sejarahnya. Ia hidup di masa ketika terjadi pergolakan besar di Eropa: perang agama antara Katolik dan Protestan, pergulatan politik antara monarki absolut dan parlementarisme, serta revolusi ilmiah yang mengubah cara manusia memahami alam.

Galileo telah mengguncang tatanan lama dengan teleskopnya. Newton menemukan hukum-hukum mekanika yang menjelaskan gerak planet dan apel dengan prinsip yang sama. Dunia lama yang bertumpu pada otoritas mulai guyah, dan dunia baru yang bertumpu pada observasi lahir dan tumbuh.

Di tengah segala perubahan itu, Locke hadir bukan sebagai ilmuwan, tetapi sebagai filsuf yang memberikan fondasi epistemologis. Ia memiliki keyakinan bahwa pengetahuan sejati harus berakar dan dijangkarkan pada pengalaman. Dengan kata lain, ilmuwan seperti Newton tidak hanya menemukan hukum-hukum alam, tetapi juga memperlihatkan cara kerja pikiran manusia yang sesuai dengan pandangan empirisme.

Dari Epistemologi ke Politik

Pandangan Locke tentang tabula rasa tidak berhenti di laboratorium atau ruang kelas filsafat. Seumpama air bah, ia menerjang ke ranah politik dan sosial. Jika manusia lahir kosong, tanpa ide bawaan, maka tidak ada manusia yang dilahirkan dengan hierarki alamiah. Tidak ada yang sejak awal ditakdirkan sebagai raja, dan tidak ada yang sejak awal ditakdirkan sebagai hamba. Semua manusia setara, dan perbedaan hanyalah hasil pendidikan, pengalaman, dan lingkungan.

Dari gagasan ini, Locke menyusun teori politiknya dalam Two Treatises of Government. Ia menolak klaim “hak ilahi raja” (divine right of kings) dan menggantinya dengan gagasan “kontrak sosial”, bahwa kekuasaan politik lahir dari persetujuan rakyat, bukan dari mandat ilahi yang tidak bisa dipersoalkan.

Begitu pula dalam soal agama. Locke menulis A Letter Concerning Toleration (1689) yang menegaskan bahwa iman tidak bisa dipaksakan dari luar. Karena pikiran manusia adalah tabula rasa, keyakinan hanya bisa lahir melalui pengalaman dan kebebasan memilih. Dari sinilah prinsip kebebasan beragama menemukan pijakan filosofisnya. Tidak berlebihan jika dikatakan, tabula rasa bukan hanya teori tentang pengetahuan, tetapi juga fondasi awal bagi demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi modern.

Pendidikan sebagai Seni Menulis

Salah satu implikasi terpenting dari pandangan Locke adalah dalam bidang pendidikan. Jika manusia lahir sebagai kertas kosong, maka pendidikan adalah pena yang menuliskan garis-garis pertama. Di tahun 1693, Locke menulis Some Thoughts Concerning Education, di mana ia menegaskan bahwa karakter manusia lebih dibentuk oleh pendidikan daripada oleh bakat bawaan.

Seorang anak, bagi Locke, bukanlah bejana yang harus diisi, tetapi halaman yang harus ditulisi dengan hati-hati. Setiap pengalaman, setiap pengajaran, setiap teladan adalah tinta yang membentuk siapa dia di masa mendatang. Pendidikan bukan sekadar menumpuk-numpuk informasi, atau sekadar transfer pengetahuan tetapi membiasakan kebajikan, melatih kebiasaan berpikir, dan membentuk karakter.

Dalam konteks ini, Locke mengingatkan bahwa dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar, sebab ia menulis catatan paling awal dalam diri manusia, catatan yang akan membekas sepanjang hidup.

Pertanyaan Baru

Namun Locke tidak memberi jawaban akhir. Justru dari pandangannya lahir pertanyaan-pertanyaan baru. Jika pengetahuan seluruhnya berasal dari pengalaman, bagaimana menjelaskan kebenaran universal matematika? Bagaimana menjelaskan prinsip moral yang diyakini sebagai mutlak?

David Hume, seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia, kemudian menunjukkan keterbatasan empirisme. Menurut Hume, pengalaman hanya menghasilkan kebiasaan berpikir, bukan kepastian. Dari sana muncul keraguan, apakah kita benar-benar bisa mengetahui dunia dengan pasti, jika semua bergantung pada pengalaman yang terbatas?

Immanuel Kant mencoba menjahit keduanya dengan memunculkan gagasan “kritisisme”. Ia menegaskan, bahwa memang benar isi pengetahuan datang dari pengalaman, tetapi bentuknya ditentukan oleh kategori bawaan dalam akal, seperti ruang, waktu, dan kausalitas. Dengan kata lain, pikiran bukanlah kertas kosong, melainkan kertas dengan garis-garis tak terlihat yang membentuk cara tulisan pengalaman ditata.

Dari Locke ke Hume, lalu ke Kant, perjalanan filsafat modern bergerak maju, menggali pertanyaan yang sama: dari mana pengetahuan berasal?

Apakah hari ini gagasan Locke masih relevan? Di tengah dunia digital, gagasan Locke tentang tabula rasa seolah menemukan gema baru. Bayi yang lahir hari ini adalah tabula rasa yang segera diserbu dan diisi oleh gambar-gambar, suara, dan data yang mengalir dari layar. Pengalaman digital menulis jejak awal di atas kertas kosong benak mereka.

Penutup

Merenungkan empirisme Locke membawa kita pada kesadaran eksistensial yang dalam, bahwa manusia adalah makhluk yang menulis dirinya sendiri. Setiap pengalaman adalah kalimat baru di atas lembaran diri. Setiap perjumpaan, setiap kehilangan, setiap luka, setiap pembelajaran adalah tinta yang membentuk siapa kita.

Tabula rasa, sangat boleh jadi, bukanlah kekosongan yang menakutkan. Ia adalah halaman terbuka yang penuh kemungkinan. Setiap hari adalah undangan dan ajakan untuk menulis ulang diri. Dan mungkin, pada akhirnya, kita akan menyadari sesuatu yang lirih, bahwa semakin banyak pengalaman yang kita tulis tentang diri kita kita, semakin kita tahu betapa kosongnya kita di awal. Namun justru dalam kesadaran akan kekosongan itu, kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk belajar, untuk berubah, untuk menambah catatan, untuk menghapus, untuk menulis ulang.

Itulah warisan Locke. Ia bukan sekadar teori epistemologi, melampaui itu, ia adalah ajakan untuk hidup dalam pengalaman. Untuk terus menulis, hingga kita sadar bahwa perjalanan pengetahuan adalah perjalanan manusia itu sendiri. Perjalanan yang tak pernah selesai. Allahu a’lam.[]